Un giro del mondo in 120 minuti.

Dalla terra, al cielo, allo spazio. La giornalista e antropologa

Paola Antolini ci guida in una spedizione attraverso scoperte

sorprendenti, intelligenze umanoidi, verso paradisi naturali

inesplorati e fino a oltre l’atmosfera.

di Ornella Realmonte, 5LX

In

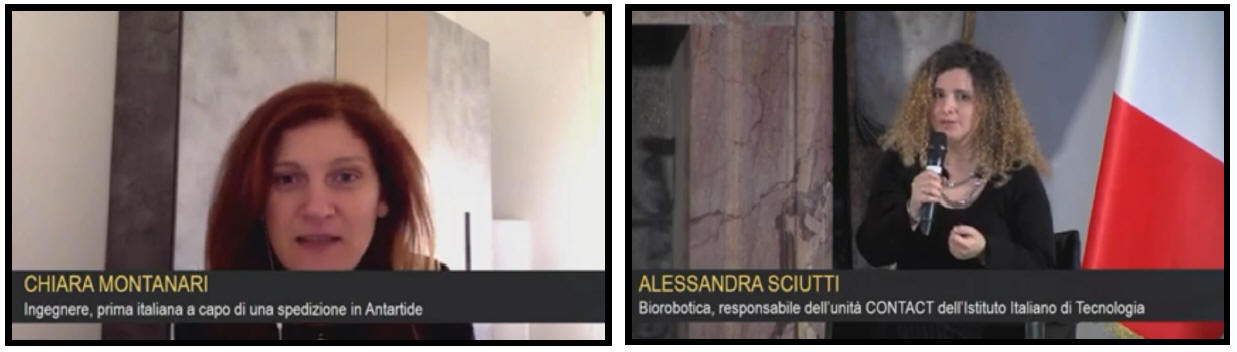

occasione della Giornata internazionale delle donne e ragazze nella

scienza, l’11 febbraio 2022, Palazzo Farnese accoglie tre

straordinarie scienziate europee: Claudie Haigneré, prima astronauta

donna europea a volare sulla Stazione Spaziale Internazionale,

Chiara Montanari, ricercatrice presso la base Concordia in

Antartide, e Alessandra Sciutti, biorobotica dell’Istituto Italiano

di Tecnologia.

In

occasione della Giornata internazionale delle donne e ragazze nella

scienza, l’11 febbraio 2022, Palazzo Farnese accoglie tre

straordinarie scienziate europee: Claudie Haigneré, prima astronauta

donna europea a volare sulla Stazione Spaziale Internazionale,

Chiara Montanari, ricercatrice presso la base Concordia in

Antartide, e Alessandra Sciutti, biorobotica dell’Istituto Italiano

di Tecnologia.

La conferenza, organizzata dall’Ambasciata di Francia in Italia e

dall’Institut français, offre la possibilità a giovani studenti di

interagire con queste grandi donne di scienza, di intervistarle e di

trarre ispirazione dalle loro storie ricche di esperienze, impegno e

traguardi. Il tutto grazie anche alla collaborazione della

mediatrice, che ha permesso la traduzione simultanea della tavola

rotonda in italiano e in francese, dal vivo e in diretta streaming.

L’incontro si apre con un intervento del ministro consigliere

dell’ambasciata, Cristophe Lemoine, con un discorso sulla disparità

di genere nelle discipline STEM, le cosiddette “discipline del

futuro”, oggi prevalentemente frequentate da una maggioranza

maschile. Per tale ragione, esprime la sua gratitu-dine e la sua

felicità per l’occasione di incontrare queste tre grandi donne che

hanno fatto la differenza, e concede la parola a Claudie

Haigneré.

Dopo

un breve video di presentazione, la scienziata francese racconta

come, da medico reumatologo, è riuscita ad essere selezionata per

seguire il suo sogno adolescenziale, diventare un’astronauta.

Insie-me ad un team del CNES (Centro Nazionale di Studi Spaziali)

interamente maschile, ha compiuto la mis-sione franco-russa

Cassiopea, nel 1996, per poi essere la prima donna europea a volare

a bordo della Stazione Spaziale internazionale (ISS) nel 2001. «Quando

si è in preda alla curiosità, si è alla ricerca, si vuole scoprire,

lì diventa facile parlare di bellezza» ci dice la scienziata,

riprendendo una massima di Marie Curie. E aggiunge: «Guardando

dall’oblò vediamo la Terra così fragile, vulnerabile, ma bellissima.

A volte ci sono delle bellezze un po’ oscure, utopiche, quindi

bisogna essere responsabili e stare attenti, ma soprattutto spingere

le porte e andare oltre, essere curiosi».

Dopo

un breve video di presentazione, la scienziata francese racconta

come, da medico reumatologo, è riuscita ad essere selezionata per

seguire il suo sogno adolescenziale, diventare un’astronauta.

Insie-me ad un team del CNES (Centro Nazionale di Studi Spaziali)

interamente maschile, ha compiuto la mis-sione franco-russa

Cassiopea, nel 1996, per poi essere la prima donna europea a volare

a bordo della Stazione Spaziale internazionale (ISS) nel 2001. «Quando

si è in preda alla curiosità, si è alla ricerca, si vuole scoprire,

lì diventa facile parlare di bellezza» ci dice la scienziata,

riprendendo una massima di Marie Curie. E aggiunge: «Guardando

dall’oblò vediamo la Terra così fragile, vulnerabile, ma bellissima.

A volte ci sono delle bellezze un po’ oscure, utopiche, quindi

bisogna essere responsabili e stare attenti, ma soprattutto spingere

le porte e andare oltre, essere curiosi».

Per questo, la Haigneré ribadisce l’importanza dell’amore per la

diversità, affinché la Terra non sia così “vulnerabile” come si vede

da lassù, a causa dell’attività umana.

Per quanto riguarda i propositi futuri, il team spaziale punta

all’installazione di infrastrutture sulla Luna per imparare a

viverci. Un obiettivo sicuramente ambizioso, ma per Claudie nulla è

irraggiungibile: Per aspera ad astra, attraverso le

difficoltà, fino alle stelle.

A questo punto, il testimone passa a Chiara Montanari,

in collegamento da remoto, che rivela come si sia ritrovata nel

mondo dell’ingegneria per caso, durante un percorso di studi «inaspettato,

ma straordinario». La scienziata lavora nella base

italo-francese Concordia, in Antartide, dove si ricerca per capire

quali direzioni sta prendendo il cambiamento climatico. La base è

situata in una distesa totalmente vuota, bianca, ghiaccia,

accessibile dopo più di 30 ore di viaggio, ma mozzafiato. «È una

sensazione pazzesca» afferma la Montanari, «Una sensazione

di deprivazione sensoriale ma dolce, un’assenza di stimoli totale,

perché non ci sono odori, non ci sono colori, e si ha questa

impressione di essere abbracciati dalla Volta Celeste, quasi a

contatto con l’Universo».

Lì la natura ha ritmi estremi, le condizioni climatiche cambiano

repentinamente, è come un salto nell’ignoto, ma in questo senso

l'Antartide è una sorta di metafora del mondo contemporaneo: la

sfida dell’imprevisto, che si traduce in una fonte di apprendimento,

una chiamata alla vitalità. «Concordia è un esempio di

collaborazione, perché non possiamo pensare di lavorare o di vivere

in un mondo come quello di oggi senza farlo insieme agli altri».

L’ultima ad intervenire è Alessandra

Sciutti, che nella sua vita ha subito una metamorfosi

dal-la bioingegneria alla robotica. Inizialmente era affascinata

dall’analisi della mente umana e dal suo funzionamento, finché non

si è resa conto che vi è un tipo di intelligenza che può superare i

limiti dell’uomo, la robotica umanoide. Il progetto ROBOCAB ha

ap-portato, a tal proposito, la creazione di «un essere

intelligente per capire gli esseri intelligenti»: iCub.

Attraverso questo bambino-robot, si studiano meccanismi sensoriali,

motori e cognitivi che vi stanno alla base dell’interazione umana. «Cercare

di trasferire le nostre abilità e capacità su una macchina ci

costringe per forza a guardarci da una nuova prospettiva, porci

domande nuove. È un po’ come uno strano tentativo di farsi un

autoritratto.» La caratteristica della robotica che più

apprezza la Sciutti è appunto la possibilità di conoscere meglio

l’uomo attraverso un’intelligenza artificiale, il confronto, il

dibattito, lo scambio di idee. Infatti, è entusiasta di aver avuto

la possibilità di viaggiare molto e conoscere diverse culture e

saggezze provenienti da tutto il mondo.

In conclusione, il convegno si presenta come un grande stimolo per

gli studenti. Le scienziate li invitano a seguire le proprie

passioni, a non fermarsi davanti agli ostacoli e ad affrontare le

proprie paure. Perché nella scienza “quando qualcuno vince,

vincono tutti”.